Tour de France boleh disebut sebagai lomba paling bergengsi, tapi Giro d’Italia rasanya lebih majestik dan “romantis.” Paling tidak, itulah kesan saya setelah beberapa kali menyaksikan lomba-lomba grand tour. Harus saya akui, orang Italia lebih jago dalam bercerita, dan tanjakan-tanjakan Giro jauh lebih mengagumkan.

Tahun 2019 ini, Giro d’Italia dijadwalkan mengunjungi dua tanjakan yang sangat berkesan. Yaitu Passo Mortirolo dan Passo di Gavia. Keduanya menjadi bagian dari Queen Stage, alias etape paling menentukan, yaitu Etape 16 yang berlangsung Selasa ini (28 Mei).

Passo di Gavia dan Passo Mortirolo berada di Etape 16 dari Lovere menuju Ponte di Legno di bagian utara Italia.

Sudah lama saya tak sabar menunggu etape ini. Menontonnya lewat layar streaming. Sambil mengenang masa-masa tersiksa di keduanya, bersama teman-teman dari Indonesia saat mengunjungi kawasan itu pada Juli 2017.

Dua tanjakan itu, Mortirolo dan Gavia, memang kejam-kejam. Bahkan, “Mortirolo” artinya kurang lebih “Mati.” Sedangkan Gavia sering menjadi “Cima Coppi” alias tanjakan tertinggi Giro. Puncaknya di ketinggian 2.621 meter.

Passo Mortirolo.

Sayangnya, hanya beberapa hari sebelum etape itu, ada kabar mengecewakan. Penyelenggara memutuskan membatalkan tanjakan Gavia karena cuaca buruk. Salju terus turun, jalanan licin karena es, dan ada risiko salju longsor.

Karena lokasinya yang begitu tinggi, keputusan ini harus dibuat. Bagaimana pun, keselamatan adalah nomor satu.

Beruntung kami dulu menanjaki Gavia saat musim panas, sehingga cuaca bersahabat. Walau tetap saja dinginnnnn di ketinggian 2.621 meter!

Passo di Gavia.

Waktu itu, 6 Juli 2017, kami menjalani rute sangat epic. Total “hanya” 115 km, tapi menanjak lebih dari 3.000 meter. Dari Bormio, kota tempat kami menginap, kami gowes dulu ke Mortirolo, baru turun dan menanjaki Gavia. Kemudian turun lagi ke Bormio.

Seperti apa sengsaranya?

KEJAR WORTEL DI MORTIROLO

Mortirolo adalah tanjakan pertama yang kami lewati hari itu. Ketika tiba di kakinya, di “Desa” Mazzo di Valtellina, jujur tidak ada yang istimewa. Kalau bukan karena Giro d’Italia, Mortirolo itu jalan kampung biasa. Tidak banyak beda dengan tanjakan melewati jalan kampung di Jawa. Sempit dan terus merangkak seperti anak tangga.

Secara resmi, dari Mazzo di Valtellina, tanjakan Mortirolo panjangnya 12,8 km dengan kemiringan rata-rata 11 persen. Bagian paling miringnya 18 persen, sekitar 4 km dari start. Sebagai turis, kami wajib berhenti di saat mencapai km 8. Di situ ada monumen Marco Pantani, pembalap legendaris Italia yang meninggal pada 2004.

Lance Armstrong pernah bilang Mortirolo adalah tanjakan terberat yang pernah dia lewati. Bagi orang Indonesia, masih banyak jalan menanjak lebih ngawur miringnya di negara kita!

Tapi bagaimana pun, Mortirolo tetap saja berat. Apalagi kalau balapan. Bisa dibayangkan bagaimana para pembalap saling attack di bagian-bagian curam, di jalanan yang sempit. Puncaknya ada di ketinggian 1.852 meter.

Dari bawah, rombongan kami yang 20-an orang kami bagi dua. Di kelompok cepat pertama, kami bermain “kejar wortel.” Nasib Mirza Rengga Putra jadi wortelnya. Dia disuruh nanjak duluan, lalu yang lain harus bisa menangkap dan menyalipnya sebelum Monumen Pantani.

Mirza Rengga Putra.

Mirza mengenang betul pengalaman itu. “Paling berkesan waktu saya dijadikan bahan taruhan teman-teman. Padahal sproket belakang saya hanya maksimal 28 gigi. Lucu tapi seru,” kenang notaris yang tinggal di Surabaya itu.

Dari kiri : Agus Mardi Santoso, John Boemihardjo, Cipto. S. Kurniawan, dan Azrul Ananda.

Setelah berfoto bareng di Monumen Pantani, kami melanjutkan sampai ke puncak. Bersyukur di puncak cenderung lebih landai. Kami berfoto di papan penanda puncak, sekaligus garis penanda puncak. Raymond Siarta, juga dari Surabaya, salah satu yang terkesan dengan tradisi orang di situ. Tradisi menamai atas para pahlawan balap sepeda.

Raymond Siarta.

“Sisi balik (Mortirolo) didedikasikan untuk Michele Scarponi,” ujarnya, lantas berfoto di garis titik tertinggi di tengah jalan, yang bertuliskan “Mortirolo” dan “Ciao Michele.”

TEROWONGAN GAVIA

Dari puncak Mortirolo, kami turun dan menuju Ponte di Legno. Setelah makan siang dan istirahat, barulah perjalanan menuju Gavia dilakukan. Ini tanjakan bukan main-main. Tanjakan mana pun, kalau melewati ketinggian 2.000 meter, selalu menantang kondisi fisik. Udara tipis membuat kaki semakin berat memutar pedal.

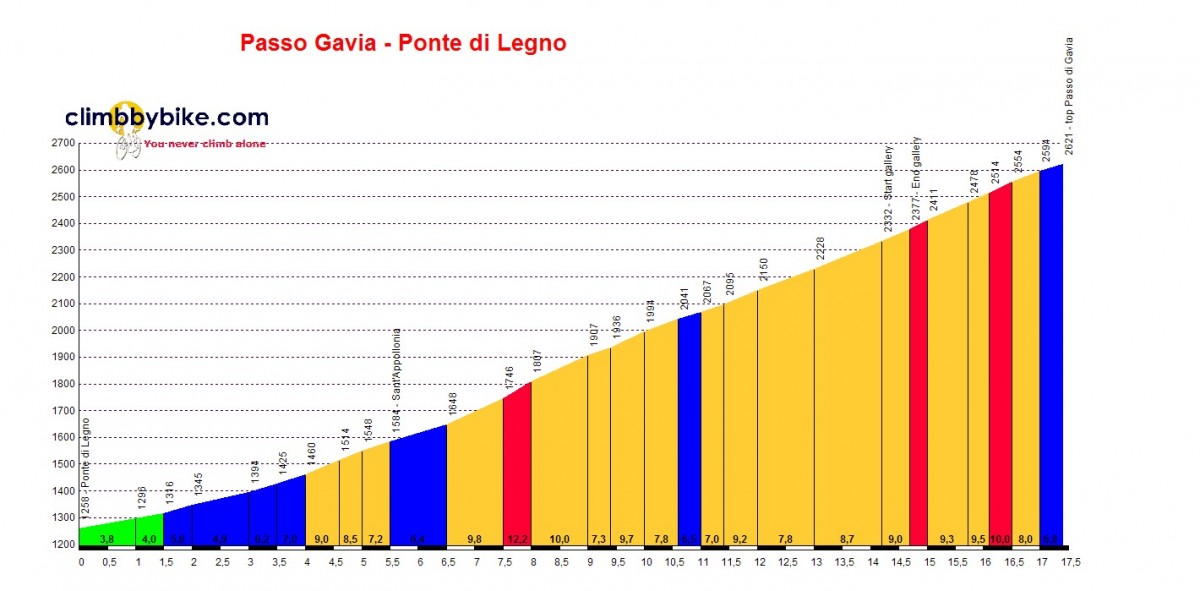

Panjang tanjakan dari Ponte di Legno adalah 18,9 km, dengan kemiringan rata-rata 8 persen. Tapi angka itu agak menipu, karena 8 persen termasuk jalan datar dan sedikit turunan di bawah. Jadi, semakin ke atas, sangat jarang ada kemiringan di bawah 9 persen.

Dan semakin ke atas, udara semakin tipis. Tanjakan ini pun menyusuri dinding gunung, jadi seolah-olah tidak kunjung sampai ke puncak. Begitu ujung seperti kelihatan, tiba-tiba kita harus belok ke kanan dan menjauh lagi. Lalu baru ke kiri lagi dan melihat lagi. Begitu terus menerus menuju puncak di ketinggian 2.621 meter.

Para guide kami waktu itu mengingatkan untuk hati-hati sekitar 3 km sebelum finis. Ada sebuah terowongan panjang yang sangat gelap, dan jalan di dalamnya masih miring di atas 10 persen. Kita harus menyalakan lampu depan dan belakang, terus mengayuh menuju cahaya kecil di ujung terowongan. Maklum, terowongan ini cukup panjang, sekitar 800 meter.

“Terowongan itu gelap gulita. Waktu di dalam, walau lelah harus tetap fokus, karena jarak pandang sangat terbatas. Dan tiba-tiba kepala terasa berat, sulit menentukan arah. Ketika akhirnya keluar dari terowongan, mata langsung berkunang-kunang,” tutur Raymond siarta.

Agus Mardi Santoso juga mengenang hal sama. “Di Gavia paling berkesan waktu masuk terowongan itu. Seperti masuk lorong waktu. Gelap, dingin, oksigen tipis. Separo halusinasi, naik sepeda seperti melayang. Begitu melihat cahaya di depan mata rasanya lega,” ceritanya.

Danau di ketinggian 2.500 meter di Passo Gavia.

Begitu lewat lorong, pemandangan spektakuler menanti. Ada danau di ketinggian 2.500-an meter! Ada pula kambing gunung terlihat di tebing-tebing. Walau indah, nyaris tak ada yang berhenti untuk foto-foto. “Saya sudah terlalu capek untuk berhenti. Sudah sisa-sisa tenaga akhir,” kenang Siswo Wardoyo.

Setelah terus bersabar, akhirnya sampailah di puncak! Tuntas!

Çipto. S. Kurniawan dan Azrul Ananda.

Seperti biasa, kami foto-foto di tulisan penanda puncak Gavia. Hanya ada satu kafe di situ, namanya Rifugio Bonetta. Kami pun pesan cokelat leleh (hot chocolate gaya Italia) untuk menghangatkan badan.

Untung ada sinar matahari, membantu menghangatkan. Beberapa teman memilih duduk berbaring di kursi-kursi malas yang ada di pelataran kafe. Seolah berjemur di ketinggian 2.600 meter!

Dari kiri: Siswo Wardojo, Mirza Rengga Putra, Yudy Hananta, Raymond Siarta, dan Agus Mardi Santoso.

Kafe itu sendiri memajang begitu banyak jersey sepeda. Baik di dinding maupun di langit-langitnya. Semua didapat dari para pengunjung yang datang dari berbagai penjuru dunia. Rupanya, sang pemilik adalah kolektor.

Melihat rombongan kami, dia pun meminta jersey untuk dipajang. Dia belum punya dari Indonesia. Saya pun memberikan sebuah jersey Azrul Ananda School of Suffering (AA SoS), berwarna hitam-emas. Mereka minta saya menandatanganinya, lalu memajangnya.

Jadi, kalau ada pembaca yang punya kesempatan gowes ke Gavia, Anda pasti berhenti di kafe tersebut. Silakan menemukan jersey kami di sana!

SEMOGA GIRO TETAP SERU

Sayangnya, Passo di Gavia tak jadi muncul di Giro d’Italia 2019. Padahal kami tak sabar melihat para pembalap melewatinya, lalu mengenang masa-masa berhalusinasi dulu.

Untung masih ada Passo Mortirolo. Kami yakin balapan akan seru di tanjakan itu. Karena yang namanya pembalap pasti semua mengejar wortel! (azrul ananda)