Dalam kuliah bisnis, ada teori yang diajarkan: Don't follow the leader. Jangan hanya meniru, apalagi sekadar ikut-ikutan, pemimpin industrinya. Apalagi kalau pemimpinnya punya sumber daya kuat dan --lebih penting lagi-- sangat kreatif. Tampaknya, ini juga berlaku di arena balap sepeda dunia.

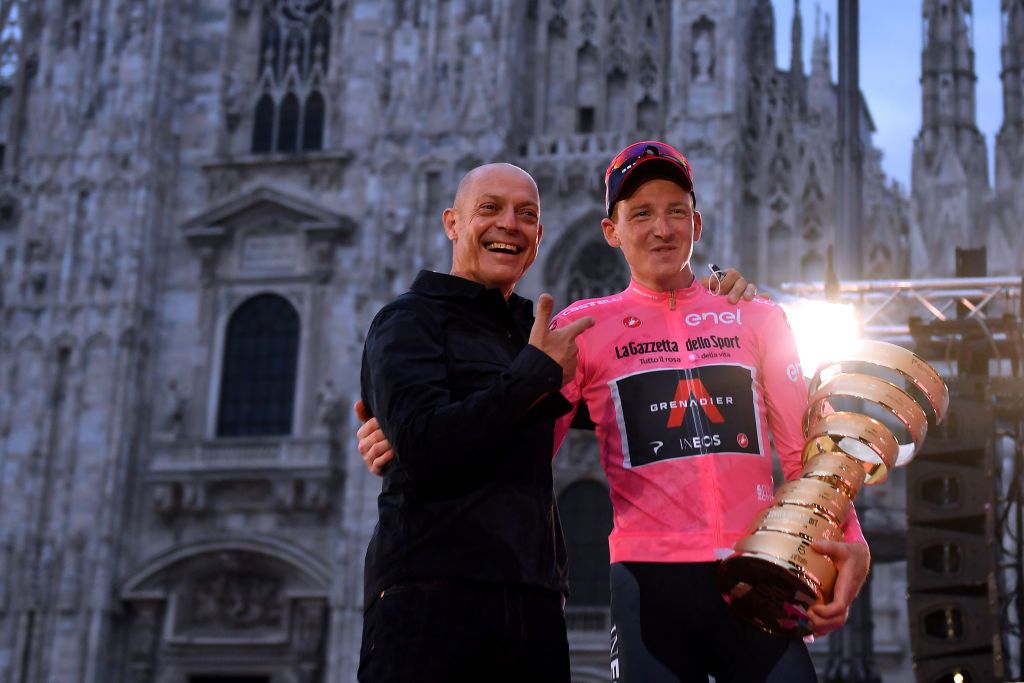

Giro d'Italia 2020 telah menunjukkan itu. Tim Ineos Grenadiers, yang dulu terlahir dengan nama "Team Sky," membuktikan itu dalam perjalanannya mendominasi lomba. Meraih pink dan white jersey lewat Tao Geoghegan Hart, memenangi total tujuh dari 21 etape, plus merebut gelar tim terbaik.

Dan itu diraih setelah kehilangan kapten utama mereka, Geraint Thomas, pada pekan pertama lomba!

Sejak kali pertama eksis pada 2010, tim ini memang mengubah bagaimana sebuah tim WorldTour beroperasi. Dengan anggaran dahsyat, terbesar dalam sejarah cycling, tim ini tampil paling rapi, paling mewah, dan berani merekrut bintang-bintang terbesar.

Pada 2013, saya pernah makan malam dan berbincang dengan Fran Millar, yang kemudian menjadi CEO tim ini (sekarang sudah berhenti). Saya bilang heran, kok Team Sky waktu itu beroperasi seperti sebuah tim Formula 1. Jawabannya: "Kami memang ingin seperti itu," ucap kakak perempuan dari David Millar, bintang balap dunia itu (ingat Brompton Chapter III?).

Asal tahu saja, sebelum Team Sky hadir, tim-tim cycling masih tergolong "tradisional." Pokoknya balapan, tidak terlalu memikirkan struktur, image, dan manajemen kompleks.

Fran Millar menegaskan, Dave Brailsford, "otak" tim itu, adalah orang yang sangat detail oriented dan memikirkan segala hal kecil. "Marginal gains" adalah filosofi tim, mengejar segala keunggulan sekecil apa pun itu.

Pembalap grand tour terbaik, yang notabene climber hebat dan mampu melakukan time trial, mereka amankan. Bintang tim lawan mereka comot, kadang hanya untuk menjadi pemeran pembantu alias domestique. Sambil jalan, bintang-bintang muda terbaik mereka amankan sebagai fondasi lanjutan.

Hasilnya? Sejak 2010, tidak ada tim dengan pencapaian sehebat ini. Mereka telah memenangi 11 grand tour, dengan lima pembalap berbeda. Bradley Wiggins memenangi Tour de France pertama mereka pada 2012. Chris Froome memenangi empat Tour de France, dua Vuelta a Espana, dan sekali Giro d'Italia. Geraint Thomas dan Egan Bernal masing-masing merebut satu Tour de France. Lalu, Minggu lalu (25 Oktober), Tao Geoghegan Hart menambah koleksi kemenangan.

Tapi, ada sesuatu yang beda dengan kemenangan Geoghegan Hart di Italia. Sangat beda dengan mayoritas kemenangan grand tour sebelumnya.

Dulu, Team Sky (atau awal Ineos) dikenal sebagai tim yang "membosankan." Karena punya skuad kuat-kuat, mereka sangat suka mengontrol jalannya lomba. Begitu memimpin general classification (GC), tim ini langsung menaruh "kereta" di depan peloton. Menghalangi siapa pun yang ingin attack, merontokkan pesaing yang ingin menempel.

Gaya ini, yang dipelopori oleh Lance Armstrong dulu, memang sangat efektif. Hanya tim kaya yang mampu melakukannya, karena mau membayar bintang-bintang terbesar hanya untuk "jadi kereta."

Walau efektif, gaya ini sering mendapat kritik. Dianggap tidak asyik. Setara dengan strategi parkir bus di ajang sepak bola. Tak heran, walau punya banyak fans, Team Sky juga termasuk paling dibenci.

Banyak tim mengkritisi gaya ini, menyebutnya mematikan balap sepeda. Ironisnya, beberapa tim mencoba menirunya. Belakangan, yang menjajal seperti itu adalah Jumbo-Visma. Mengumpulkan banyak bintang, lalu mencoba mengontrol pakai kereta ala Team Sky.

Sejauh ini, Jumbo-Visma belum bisa seperti yang diharapkan. Walau mengontrol Tour de France 2020 secara luar biasa, tim ini pada akhirnya tetap kecolongan gelar. Yang juara justru Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), yang praktis balapan "sendirian" menguntit kereta Jumbo-Visma.

Meniru, ternyata, tidaklah semudah itu. Punya uang sama mungkin bisa, tapi manusianya tetap tidak sama. Bukanlah hal mudah bisa meniru segala detail yang dilakukan Team Sky.

Dan masalahnya, yang ditiru tidaklah diam begitu saja. Justru berevolusi menggunakan gaya balapan yang berbeda lagi. Tim yang dulu "defensif" dan membosankan, justru sangat agresif dan menghibur. Titik baliknya terjadi pada Tour de France September lalu, ketika Egan Bernal harus keluar dari lomba karena cedera punggung.

Sudah tidak lagi punya harapan juara overall, Ineos Grenadiers tampil superagresif. Berusaha ikut semua breakaway, memburu kemenangan-kemenangan etape. Sayang, di Prancis mereka hanya menang sekali, ketika Michal Kwiatkowski dan Richard Carapaz finis bersama menjelang akhir grand tour.

Di Italia, ketika Geraint Thomas keluar, Ineos Grenadiers kembali superagresif. Dan kali ini berhasil. Filippo Ganna memang menyapu tiga etape time trial, menunjukkan form-nya sebagai juara dunia TT 2020. Tapi dia juga menambah satu kemenangan lewat breakaway agresif.

Dan, performa Rohan Dennis "menarikkan" Tao Geoghegan Hart sangat inspiratif. Habis-habisan di etape tanjakan. Geoghegan Hart juga menghibur lewat kemenangan yang "coming from behind." Membuat malu Team Sunweb, yang seharusnya mendominasi di depan lewat Wilco Kelderman dan Jai Hindley.

Usai Giro d'Italia di Milan, saat diwawancarai televisi, Dave Brailsford menegaskan filosofi baru timnya ini. Dia mengaku sangat senang dengan cara Ineos Grenadiers meraih kemenangan ini.

"Kami sudah pernah bikin kereta, kami sudah pernah tampil defensif, dan mampu menang banyak dengan cara-cara itu. Tapi kalau dibandingkan dengan cara ini, cara lama itu tidaklah terlalu menyenangkan bukan?" ucapnya kepada Bernie Eisel, presenter Eurosport yang juga mantan pembalap Team Sky.

"Pada akhirnya, sport ini adalah tentang racing, tentang emosi, tentang momen-momen menghibur lomba. Kami ingin seperti itu. Sekarang kami adalah Grenadiers," tambah Brailsford.

Pria asal Inggris itu menyebut gaya baru ini didorong pula oleh Jim Ratcliffe, orang superkaya pemilik baru Ineos Grenadiers (membeli tim ini dari raksasa media Sky). "Yang saya suka dari (Ratcliffe) adalah, dia itu seorang petualang, seorang pembalap. Dia mengedepankan style, cara meraih hasil, bukan sekadar parkir bus," tandas Brailsford.

Nah, ke depannya, apakah ini berarti Ineos Grenadiers akan terus jadi tim yang agresif? Ini masalahnya. Tim ini masih punya begitu banyak bintang, senior maupun muda.

Jadi, mereka justru punya pilihan cara. Mau main kereta dan mengontrol di depan? Tim ini masih sangat mampu. Mau tampil agresif dan memporakporandakan strategi lawan? Tim ini sudah terbukti mampu pula.

Tim-tim lawan bisa semakin pusing. Ineos Grenadiers sudah menjadi tim yang sangat sulit ditiru. Hendak ditiru, malah menggila. Nah, mau ditiru apanya lagi? Karena itu, benar juga pelajaran bisnis itu. Jangan pernah mencoba meniru. Apalagi hanya sekadar ingin ikut-ikutan! (azrul ananda)